반장선거

고 순 덕

국민학생 시절 가장 가슴 뛰던 순간은 100M 달리기 출발점에 섰을 때, 6학년 불주사 맞으려고 줄 서 있을 때, 그리고 부반장선거 투표함 개표의 시간 이었다. 나는 50평생 반장을 한 번도 해 보지 못했다. 내가 무능했던 탓도 있겠지만 시대를 잘 못 타고난 탓이라 미루고 싶다. 국민학생 시절이나 중학시절 당시엔 반장은 무조건 남자, 부반장은 남·녀 각1명씩으로 하는 규칙이 있었다.

여학생인 난 반장에 입후보 할 수조차 없었고, 반장보다 많은 지지를 얻었어도 반장이 될 수가 없었다. 그래서 언젠가는 당돌하게 담임선생님께 따지고 든 일도 있었지만 결과를 바꿀 수는 없었다. 반장이 되면 이름표 밑에 반장이라는 노란 이름표를 하나 더 달았었고, 담임선생님의 심부름을 도맡아 했으며, 떠드는 사람 이름을 적을 수 있는 막대한 권한을 가졌었다. 아주 어릴 때는 반장 추천을 선생님께서 하셨던 것도 같고, 대부분 전 학년 때 반장이나 부반장을 했던 아이들이 다음 학년에도 줄줄이 추천을 받고 당선 되었던 것 같다.

반장이나 부반장에 추천을 받게 되면 칠판에 이름이 쓰이게 되고, 추천을 받은 순서대로 앞에 나가 “만약 내가 반장이 된다면......” 하고 자기소개나 선거공약을 내 걸었다. 이 때 가장 많았던 공약이 “숙제를 내지 않도록 하겠습니다!”였던 것 같다. 그나마 그렇게라도 얘기하는 친구는 드물었고 대부분 숙기가 없어 꾸벅 인사와 함께 자신의 이름을 얘기하고는 “뽑아만 주면 열심히 하겠습니다.”가 전부였다. 그 외엔 아예 못하겠다고 포기하는 아이들도 있었다. 그렇게 추천이 끝나고 선생님께서 나눠주시는 작은 쪽지에 옆친구가 보지 못하게 반장이 되었으면 하는, 부반장이 되었으면 하는 친구의 이름을 적어냈다. 여자 부반장에 입후보한 난 넘치는 자신감에 나의 이름을 적은 일이 한 번도 없었다. 단 한 번 6학년 때 전교 여자부회장에 입후보 했을 때, 꼭 되고 싶다는 욕심에 몰래 스스로 내 이름을 써 내었지만, 결과는 생에 첫 낙선의 아픔을 격어야만 했다. 정말 많이 아팠던 기억이고 경험이다.

두구두구두구. 칸막이도 없이 손으로 가린 투표가 끝나고 드디어 개표의 시간. 임시반장이 앞으로 나가 하나씩 개표를 하면서 쪽지에 적힌 이름을 부르면, 임시서기는 바를 정자를 써가며 개표수를 체크했다. 내 이름이 불리면 불리는 대로, 불리지 않으면 불리지 않아서 심장이 가슴을 뚫고 나오게 뛰었다. 그 요동치는 심장은 당선 안정권에 들고, 개표가 완료되어야 진정이 되었다. 결과를 선생님께서 발표하고, 새로 뽑힌 반장과 부반장들이 다시 앞으로 나가 반 친구들의 박수를 받고 인사를 했다.

많은 시간이 흐르고 첫째가 초등학교에 입학했을 때, 난 당연히 우리의 딸이 반장이 될 거라 생각했다. 남편도 나도 학창시절 한자리씩 했던터라 그런 자만심? 욕심이 있었나보다. 그러나 한 학년 15명의 작은 학교 반장선거에서 아이는 낙선을 했고, 우린 적잖이 실망한 모습을 보였었나보다. 며칠 뒤 유치원을 다니던 둘째가 귀가해 자신이 반장이 되었다는 소식을 전했다. 얼마나 대견하고 기쁘던지, 일 나간 남편에게 얼른 전화를 해 기쁜 소식을 전하고 그 날 저녁엔 통닭을 사다가 파티도 했다. 그러나 다음 날 알게 된 사실. 유치원에는 반장을 뽑지 않는다! 언니가 반장이 되지 못해 상심한 엄마를 기쁘게 해 주고 싶어 글자를 일찍 배운 둘째가 칠판에 반장 강ʘʘ이라 써 두고 한 거짓말 이었다. 큰애를 유치원에 보내 봤으면서 그런 거짓에 속았다니. 우리 부부의 욕심이 아이에게 거짓말을 하게 했구나 반성했다.

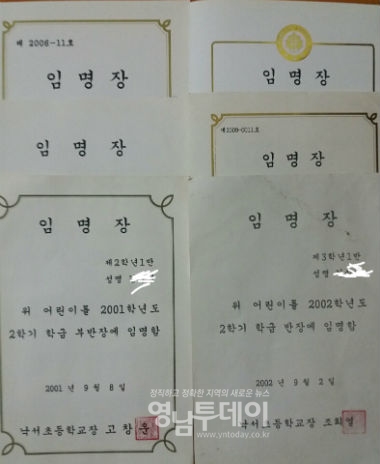

그리고 그 해 가을 학예회 병원놀이 연극에서 둘째는 혹을 단 환자 역할을 멋들어지게 해 냈고, 그 날부터 남편은 둘째를 혹부리반장이란 별명을 붙여 주었다. 3년 뒤 셋째가 1학년이 되던 해 어느 날 아침 “엄마 사탕 학교 가져가도 돼?” 당시 아이들에게 집에서 칭찬할 일이 있으면 사탕으로 포상을 주었는데 그 전날에 셋째가 평소보다 예쁜 짓을 많이 해 사탕을 모으더니 사탕을 학교에 가져가겠다는 것이었다. 그리고 그 날 집으로 돌아 온 셋째는 “엄마 나 반장 됐다!” 한다. 셋째가 들으면 서운하겠지만 사실 기대도 않았는데...... 그 후로 줄반장을 하던 셋째는 결국 6학년 때 역시 기대도 않았는데 전교회장까지 되어 왔다. 전교부회장에 낙선한 엄마의 한을 풀어 주었다.

요즘 시내를 나가거나 사람이 많이 모이는 행사에 가면 낯선, 혹은 이맘때면 꼭 나타나는 낯익은 분들이 말쑥한 모습으로 깍듯이 인사하는 모습을 자주 본다. 느닷없이 높으신 분에게서 문자가 오고, 안부를 묻는다. 또 철이 되었나보다. 처음 선거권을 가졌을 때는 부모님의 대화가 결정력을 가졌고, 몇 차례 투표를 하면서 후보나 그의 공약에 관심을 두었었다. 그러나 나이가 들면서 ‘누가 해도 마찬가지.’ ‘ 또 속아보자.’ 하는 생각을 하게 된다. 참으로 서글픈 일이다.