추석은 잔칫날

고 순 덕

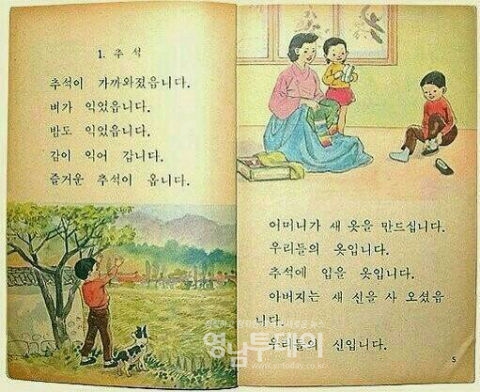

어렸을 적 내게 추석은 하루 종일 제사지내고, 맛있는 음식 먹는 날! 서울 간 언니가 새 옷을 사 오는 날! 목욕하는 날! 용돈이 생기는 날! 종합선물세트를 받을 수 있는 날! 그렇게 마냥 즐거웠던 날이었건만, 지금은 아이들 오가는 길 차 막힐까 염려하고, 차례상차림에 가계부걱정, 선물을 챙겨야 하는 등 많은 부담과 고민이 명절의 뒷그림자가 되어 드리운다. 그래도 아이들과 가족 친지들을 만날 수 있는 잔칫날이란 것엔 예나 지금이나 변함이 없다.

명절이 다가오면 우선 작은언니는 가마솥에 물을 가득 길어다 따뜻하게 데웠다. 그리고 부엌 바닥에 커다란 고무다라이를 들여놓고 찬물과 더운물을 섞어 적당한 온도를 맞춰 꼬질꼬질한 동생과 나를 다라이 안에 앉혔다. 동생들을 씻기라는 엄마의 특명을 받은 작은언니는 우리를 빨랫감인양 때를 불리고, 등이며 팔 겨드랑 구석구석의 때들을 괴롭히고 쫓아내었다. 지금 생각하면 언니도 어렸는데 얼마나 힘들었을까마는 우리는 그것보다 간지럽고 아파 몸을 비틀고, 울고 전쟁을 치뤘다. 지금도 명절 전 목욕탕은 발들일 틈이 없는 걸 보면 차례를 모시는데 정갈한 몸과 마음을 갖자는 기본 생각엔 세월도 어쩌질 못하는가 보다.

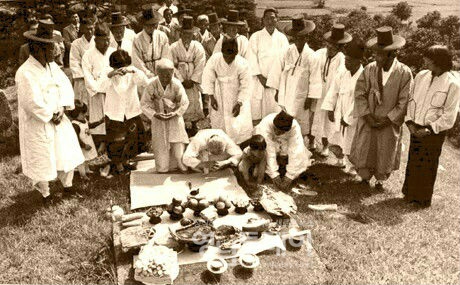

난 개성고가 집성촌에서 나고 자랐다. 어릴 적 제사와 차례를 구분하지 못 하던 때, 낮에 제사를 지내는 명절은 그야말로 선물 같은 날 이었다. 밤 제사엔 잠과 딸이란 이유로 참석을 할 수도 없었고, 그나마 조금씩 싸오는 음복이나 봉개음식을 얻어먹기가 쉽지 않았다. 그러나 명절엔 아침 일찍 제일 4촌네 큰큰집부터 시작한 제사(차례)는 그다음 큰 집, 작은 집, 6촌네 큰 집과 작은 집, 팔촌 오빠네까지 가면 점심때가 다 되었다. 대청마루에 병풍을 둘러 차례상을 차리고, 엄마는 연신 부엌에서 왔다갔다, 우리는 발소리나 숨소리조차 조심을 시켰다.

큰아버지와 아버지형제들은 대청마루에 사촌오빠들은 그 앞 마루에 그리고 6촌오빠들과 조카들, 우리 형제들은 마당에 멍석을 깔고 절을 올렸다. 그 다음엔 밥과 떡 과일과 과자들을 먹고, 먹고, 또 먹고, 싸고 또 싸고.... 아버지가 막내이다보니 우리집은 제사가 없었고, 먹을 것이 귀하던 당시 제삿날(추석)은 내게 잔칫날과 다름이 없었다. 그리고 아버지 또래의 사촌오빠들은 내게 은행과도 같았다. 평소 갖지 못하던 백원, 이백원, 오백원짜리 지폐가 척척 나오기도 했고, 나보다 큰 뽀얀얼굴의 조카들은 나를 고모고모하며 놀리듯 불렀다. 본디 학렬이 높아 친구들에게도 할매나 아지매로 불리긴 했지만, 어쩌다 보는 낯설고 나이 많은 조카들은 익숙지 않아 뒤안이나 이불속으로 도망을 치기도 했다.

추석을 앞두면 엄마는 늘 바빴다. 평소와 다르게 대청소는 물론이고, 문풍지바르기, 사촌들에게 싸 줄 햇곡식들과 밑반찬들이 차곡차곡 보따리보따리 나눠져 있었다. 아버지같은 사촌오빠들이 우리집을 올 때는 설탕이나 국수, 고기 그리고 어린 동생들을 위한 커다랗고 화려한 포장의 종합선물세트를 사 오셨다. 종합선물세트는 그야말로 종합선물이었다. 사탕에 카라멜, 양갱, 쵸코렛, 쿠키, 크레커 등등 평소 먹지 못했거나 보지도 못했던 비싼 과자까지.... 동생과 난 이건 내꺼, 거것도 내꺼, 서로 나누고 숨기고, 아끼고 아껴 먹던 기억이 난다. 아차차 그 속엔 가장 오랫동안 먹을 수 있었던 껌도 있었다. 처음엔 껌을 한 번 씹고는 버렸지만 마지막 남은 껌은 달력이나 벽에 붙여두었다가 다시 씹었었는데, 지금은 위생이니뭐니 하며 상상도 할 수 없는 일이지만 그 때는 그게 부끄러운 일도 이상한 일도 아니었다.

얼굴이 뽀얀 조카들은 예쁜 옷에 하얀 스타킹 빨간 끈이 달린 구두도 신었고, 말투도 우리와 달랐다. 말꼬리가 올라가는 서울말에 말껏마다 퉁퉁 쏘는 듯 하면서요 ~써예를 붙이는 말투도 있었고, 사촌오빠들이나 올케들은 때로는 우리말로 때로는 이상한 억양의 말투로 말을 하기도 했다. 이상한 말투는 이들뿐만이 아니었다. 서울 간 큰언니와 오빠, 작은 언니도 옷차림새하며 높은 구두에 말투까지.... 동생과 난 언니의 빼딱구두에 몰래 발을 넣어 보기도 했었지만 뒤뚱뒤뚱 어기적어기적, 언니처럼 예뻐보이지는 않았다. 동네아이들은 추석날엔 잘 모이지도 않았다. 집에 먹을 것도 많고, 친척들이나 언니, 오빠들과 함께 시간을 보냈기 때문이다.

추석이 지나고 다음날이면 하나 둘, 손님들이 떠나고 골목에 아이들이 보이기 시작한다. 까만 얼굴에 어울리지않는, 아니 조금은 어색한 새 옷들, 새 신발. 서로 누가 사 줬다며 내 것이 더 예쁘다고, 더 좋다고 자랑질이다. 그럴 때 새 선물을 갖지 못 한 친구는 엄마 몰래 과자나 음식을 옷 앞자락에 싸 들고 나와 친구들의 환심을 사 보려 하지만 명절 끝에는 그런 것으로는 어려웠다. “우리 집에도 있다뭐!”

아이는 금새 기가 죽는다. 하지만 이도 오래는 가지 못한다. 명절 후 밀물 빠지듯 몰려왔던 가족들이 빠져 나가면 우린 또 하나가 되어 고구마 하나에 골목아이들이 조롱조롱 매달려 “한입만, 나 한입만”을 노래하듯 흥얼거리며 몰려 다녔다.

이제는 역귀성이다, 긴 명절연휴 외국여행이다 하여 시골골목에 아이들 소리가 줄었지만, 그래도 늘 그립고, 푸근한 고향이 있다는 것은 참 좋은 일이다. 그리고 그 고향에 사는 난 복 받은 인생.